한국 다도를 정립한

다성(茶聖), 초의선사 장의순

장의순은 1786년 전남 무안군 삼향면 왕산리에서 태어났다. 15세에 나주 운흥사에서 출가해 19세에 해남 대흥사에서 승려가 되었다. 대흥사 뒷산에 일지암(一枝庵)을 짓고 40년 동안 차와 더불어 살다가 1866년 81세로 입적했다.

장의순은 대흥사 완호(玩虎) 스님에게 구족계(具足戒)를 받아 법호 초의(草衣)와 법명 의순(意恂)을 받았다. 서산대사는 ‘선(禪)은 부처님의 마음이요, 교(敎)는 부처님의 말씀이다.’고 하며 조선 중기에 불교의 중흥을 이끌었다. 초의선사는 ‘깨달으면 교(敎)가 선(禪)이 되고 미흡(未洽)하면 선(禪)이 교(敎)가 된다.’고 하며 조선 후기에 불교의 선풍을 일으켰다.

다도(茶道)는 중국의 육우(陸羽)가 8세기 중엽에 지은 ‘다경’에서 비롯되었다. 불교와 함께 다도가 신라와 일본에 전해졌다. 고려시대에는 사찰과 귀족 중심으로 번성했다가 조선의 억불숭유 정책으로 쇠퇴하여 명맥만 유지되었다.

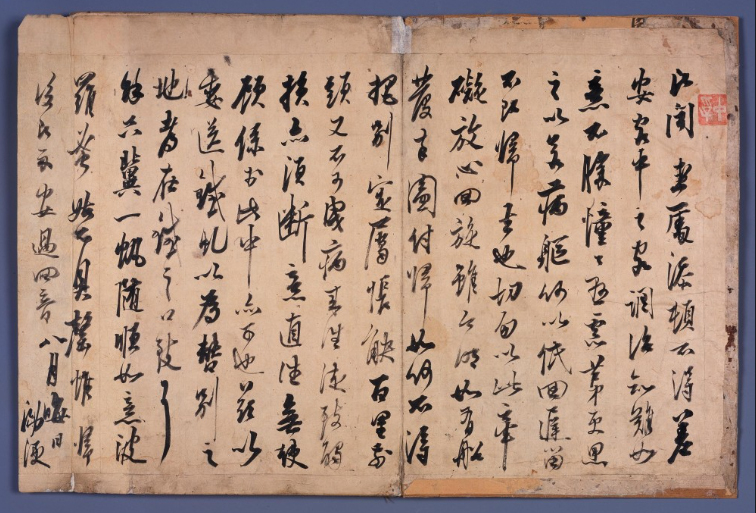

19세기 초에 초의선사가 다도의 이론과 실제를 ‘동다송(東茶頌)’으로 정리함으로써 명맥만 유지하던 우리 다도를 중흥시켰다. 이는 초의선사를 다성(茶聖)으로 추앙하는 계기가 되었다. 초의선사는 ‘만들 때는 정성을 다하고 만들고 마실 때는 형식에 얽매이지 않고 마신다’고 다도를 정의했다.

초의선사, 시서화다에 능해 4절로 불려

초의선사는 불교, 유교, 도교를 섭렵했고 시(詩), 서(書), 화(畵), 다(茶)에 뛰어나 사절(四絶)이라 불렸다. 또한 그림을 잘 그렸는데 불화, 범패 등을 많이 남겼고, 특히 남농화의 거두인 소치 허련(1809~1892)에게 그림과 다도를 전수했다. 불교와 유교를 뛰어넘어 강진에 유배 중이던 다산 정약용과 교유했다. 초의는 다산초당에서 생활하면서 다산에게 학문을 배웠고 그는 다산에게 다도를 가르쳤다.

초의선사는 추사 김정희(1786~1856)와도 교분이 깊었다. 두 사람은 동갑으로 매우 절친했다. 추사는 초의에게 차를 보내줄 것을 부탁하는 편지를 보냈고 초의는 직접 제주까지 찾아가서 학문을 배우고 다도를 전했다.

해남 두륜산의 천년고찰 대흥사는 544년 백제 성왕 때 아도화상이 창건한 절이다. 대흥사는 13명의 대종사(大宗師)와 13 대강사(大講師)가 배출되었고 초의선사가 마지막으로 배출된 대종사다. 대흥사 일지암은 초의선사가 39살에 지어 40년 동안 다도에 정진한 곳이다.

다산 정약용, 추사 김정희, 원교 이광사, 소치 허련 등과 폭넓게 교우 이곳 일지암에서 초의선사는 다산 정약용, 추사 김정희, 원교 이광사, 소치 허련 등과 차를 나누며 '동다송'과 '다신전'을 저술하며 다도를 정립하였다.

일지암은 초의선사가 입적한 뒤 화재로 소실되었다가 훗날 다시 지어졌다. 차나무 밭과 차를 음미했던 다정(茶亭), 바위틈에서 물이 솟는 다천(茶泉), 나무대롱에 연결된 돌물확(수조), 차를 끓이던 다조(돌부엌), 차를 마시며 선을 하던 돌평상(坐禪石) 등이 남아 있다.

대흥사 대웅전에는 동국진체를 완성한 원교 이광사의 편액이 걸려 있다. 추사가 제주도로 유배를 가던 길에 대흥사에 들러 초의선사를 만났다. 이 때 추사는 초의선사에게 원교의 글씨를 떼어내고 자신의 글씨를 달아놓도록 하였다.

추사는 7년 3개월의 제주도 유배를 마치고 돌아가던 길에 다시 대흥사를 들러 자신의 글씨를 떼어내고 원교의 글씨를 다시 달아놓도록 하였다. 지금도 원교 이광사의 ‘대웅보전(大雄寶殿)’ 편액과 추사의 ‘무량수각(无量壽閣)’ 편액이 마주 보지 않고 사선으로 보고 있다.

초의선사가 탄생한 무안 봉수산 자락의 생가를 복원하여 추모각과 추모비를 세웠고 유물전시관과 다도관을 건립했다. 다성으로 추앙받는 초의선사가 탄생한 음력 4월 5일 '초의선사 탄생문화제'가 열린다. 초의선사의 ‘동다송’은 차에 관한 이론서로 중국의 육우가 쓴 ‘다경’에 견줄 만큼 뛰어나다고 한다.

동다송에 실린 한 대목이다. '밝은 달은 촛불이요 또 벗이라 흰 구름 자리삼고 병풍으로 삼았네 / 솔바람 소리 들리는 듯 찻물 끓는 소리에 맑고 서늘한 기운 영혼을 일깨우네 / 흰 구름 밝은 달 두 벗만 허락하니 도인의 찻자리 이보다 좋으랴'

- 서일환(언론학박사, 역사칼럼리스트) -